我對於遠距工作這個話題有不少意見。一直以來,都是所謂「體制內」的上班族,朝九晚五。因為工作性質關係,我不需要打卡、不用天天進辦公室,工作地點有時在客戶端、咖啡廳、公司或是家裡,因此覺得蠻自由的。

直到開始和跨時區、跨國的團隊合作後,我才意識到我想要的自由並不只是工作「地點」,還包括工作「時間」。

過去都跟台灣團隊工作,我九點,大家九點,全世界都九點,沒什麼問題。但現在客戶遍及亞洲、歐洲、澳洲,為了配合不同時區,中午十二點才開始第一個會、下午四點才吃第一餐都是常態。

此外,還有許多小細節。例如因為經常要開會,開視訊鏡頭。必須待在一個網路穩定、燈光充足、不吵雜的地方,衣服妝容也需要注意,至少要是可以見人的程度。

左思右想,還是乖乖待在家最保險,並沒有像:「我現在正在象牙海岸,吹著海風、看著夕陽,搭配一杯上面插著小洋傘的果汁上班」這麼愜意。

綜合以上,我發現無論遠距工作或在家上班,吸引人的不只是在哪裡工作,而是可以在國家、地點、時間選擇工作的自由。更重要的是,「心境」上的自由,知道正在作的事情是因為自己想做,而不是因為公司或者老闆要我作而作。

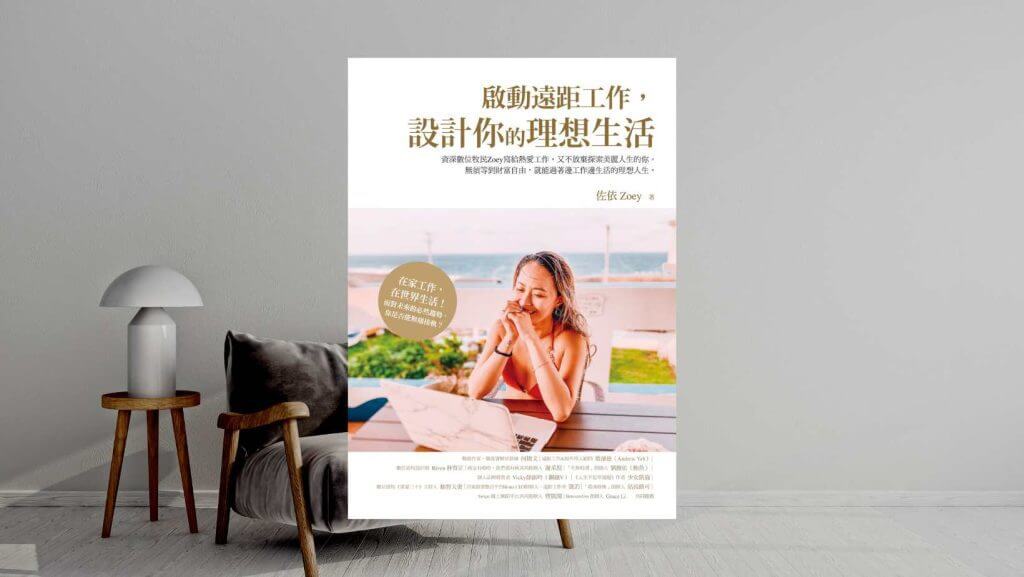

《啟動遠距工作,設計你的理想生活》正是一本談論這種需求的書。

作者佐依原先是一位設計師,現在是「佐編茶水間」Podcast 節目主持人、也經營相關主題線上課程。分享個人品牌經營、設計思考、遠距工作與個人成長等主題。目標是引導觀眾透過自主學習和個人成長的修煉,找到事業與生活的平衡。

以終為始:打造完美的一天

讓我們暫時跳脫工作這個話題,回到生活。你有想過自己完美的一天嗎?在哪裡、作什麼、跟誰在一起?我曾跟朋友們玩過一個遊戲「完美的十六小時」。

完美的 16 小時:實踐工作、遊戲、愛、健康

幾年前曾經在朋友的帶領下玩過一個遊戲,叫做「完美的十六小時」,我覺得非常有意思,到現在還是將當時的草稿留下,也放在下方供你做參考。遊戲的玩法是這樣的,人的一天當中,扣掉睡覺時間,大約有十六小時是醒著的。如果你可以完全不考慮其他事情,譬如帳單、收入、面子、預算、地點、他人期待,會怎麼安排呢?

朋友交給每人一張紙,分為上下兩部分。上半部,有三個空格,要我們寫上想像他一樣生活的人,並說明為什麼。這個人不一定要是身邊的人,可以是名人、也可以是不存在的人,總之他的生活方式讓你感到嚮往。下半部則有十六個格子,每一個格子代表一個小時,你可以自由的用文字、圖畫的方式填入這一個小時的主題。

畫好後可以跟身邊的人分享以下幾個問題:

- 自己目前的生活和這十六個格子有多少相似程度?

- 這十六個格子可以帶領你走向上半部的三個嚮往的生活方式嗎?

- 他們有哪些相似和相異之處?

- 要怎麼樣才可以把自己的生活調整成更接近這十六個格子?

想看「完美的十六小時」實作範例可以參考這篇文章:這次不聽別人,我們自己說《做自己的生命設計師》

完美的一天原型出來了,再來所要努力的,就是將工作融入其中。這其實是一個很大的思考模式轉變,從本來以「生活圍繞著工作」,轉變為「基於生活方式打造工作」。

找不到理想工作就創一個

做完上面練習後,有的朋友幸運的發現自己正在過理想生活,有的則是知道那是什麼模樣,隨之調整。但更多時候,調整的彈性很有限。

舉例來說,如果希望一天只要工作四小時,那麼如果是在公司裡工作,除非願意放棄全職員工的身分,改以外包方式聘僱,否則不容易達成。即使有些公司確實願意提供這樣的彈性,那求職者也必須拿出相應的籌碼,例如不可取代性和價值。針對這點,《深度職場力》的作者 Cal Newport 明確定義美好工作的三項特質:創意、影響力、自主性,並描述如何達成。值得一讀。

延伸閱讀:熱情是一個迷思《深度職場力》

我逐漸意識到創造一份工作來打造理想生活,其實是一條漫漫長路,而非像求職那樣,找到職缺、好好作功課、面試展現實力,這麼直接了當。

想想也是,住進一棟已經蓋好的房子遠比找塊空地,自建一間屋子簡單,但就必須配合這棟房子本來的格局調整自己的生活習慣,凡事都是一體兩面。

好消息是,我們通常不需要一步到位,馬上作選擇。當手上還沒有那麼多籌碼的時候,可以不用急著離職,而是一邊準備。

個人品牌或許是打造理想生活的最佳途徑

《追不到夢想就創一個》的作者矽谷阿雅在書中分享了如何走出一條專屬自己的職涯路徑,雖然那時仍是在大公司上班,但每份工作轉換總是能學習新技能、得到新經驗,「做一點、學一點」,一半會一半不會,逐漸往目標邁進。

如果理想的工作在職場找不到,為何不考慮自己創一個?從個人品牌開始,說說你認為值得分享的事物。

一開始不要想的太有壓力,沒有要成立公司行號、募資那麼複雜,只是開始記錄生活,觀察自己的成長曲線。將吸收到的知識,加上自己的觀點和想法,分享出來。

你說:我還不夠優秀、不夠好,怎麼有資格教人?對此,佐伊認為不需要太擔心。因為觀眾會關注自媒體,只是因為欣賞這個人的風格、觀點,或者是能從這個自媒體身上獲得一些啟發、得到精神上的慰藉。

追蹤著你,就好比跟你一起學習、一起進步,即使你現在還業餘,也能慢慢走向專業。

跨國遠距工作的稅務與合約

《啟動遠距工作,設計你的理想生活》和其他相關書籍最不一樣的地方是,它不只有 Why,還有 How,而且是很務實的那種,譬如遠距工作者都會面對的稅務和合約。

如果是為公司工作,除非是大企業,否則會傾向用用合約制的方式(Contractor)來將工作「外包」給你。

Contractor 的合約內容代表你和公司並不是僱傭關係,而是甲乙方的關係。意思是說,你的屬性是一個外包商,個人發生問題大多與公司無關,如果說有什麼工作糾紛,也會被歸類為商業糾紛,而不受勞基法保障。

舉例來說,如果因為工作發生職業傷害,全職員工有機會跟公司申請保險或補貼;如果加班沒有加班費也可以為自己爭取勞工權益,但如果是外包的話,就很難有保障。

如果你的所在地跟公司在不同國家,那麼除了以上談到的權益,也有稅務的方面要考量。譬如台灣人在台灣、但公司在美國,是否要交美國與台灣所得稅?或者台灣人旅居日本,但公司在美國?每個國家有不同的稅務規定,建議與會計師做諮詢。

綜合以上所述,當談到遠距工作的權益與義務時,請將這四種變因納入考量:

- 你的契約型態(正職、兼職、約聘)

- 你的國籍(你是哪國人)

- 你的所在地(目前居住在哪)

- 公司所屬地(公司是哪一國的公司)

身為外地員工,如何維持存在感?

剛到新市場找工作,介紹自己的時不太能拿本來的那一套出來,畢竟文化背景不一樣,在台灣鼎鼎有名的公司或者學校,放到其他國家可能聽都沒聽過。

這時可以將自己的經歷和當地品牌、活動做連結。例如在 Linkedin 上曾有位歐洲的陌生人寫信給我,在信中說明自己曾在台灣科技大學交換過一學期,這時我就會想起:「某位朋友不也是台科校友嗎?」、「台科的設計學院蠻有名的」,馬上就能連結、產生共鳴。反過來說,假如是在雪梨找工作,可以說曾在雪梨的某某公司實習過、參加過什麼專案或活動,讓與談者更容易理解你。

當求職成功後,如果你是在外地的員工,也要積極的為自己的職場社交做規畫,多多去參加相關的活動、主動建立人脈。各大城市都有許多社交活動,海外人士比較常見的例如Meet Up與Internations,可以多加利用。

總結

許多社會學家認為,遠距工作是中產階級的特權,我同意,無論再怎麼轉型,許多職業仍有必須要「物理上」在那裡提供服務,才能長期延續的特質,譬如營建、製造、醫療等。

但我逐漸看到許多職業能利用線上的力量推動實體工作或者打造多元收入,例如水電師傅利用影片為大眾解決問題,增加接案來源、復健治療師利用教學影片推出線上課程。相信在將來會有更多典範出現。

願我們都在通往理想生活的路上前進。