你一天要收幾封 Email?我是個一天要收上百封 Email,曾身陷信件海、差點被淹沒的上班族,在上任一陣子後才逐漸找到方法,從中解脫。

《深度職場力》和《數位深度大掃除》的作者 Cal Newport 在《深度工作力》後,發現研究了心法還不夠,因為讀者更需要的是如何實踐,於是誕生了這本《沒有 Email 的世界》。

你好奇追求深度工作的 Cal Newport,對於 Email 這個大魔王都如何處置嗎?

💡這本書我是用聽的。我將更多聽有聲書的心得和經驗分享於我如何聽書、聽了什麼書:用 Libby 和 Spotify 聽 17 本有聲書的經驗分享

接下來的文章內容,我會和你分享作者的 2 個觀察和 4 個建議,以及我的實踐。希望你也能找到具體的方法讓工作變得更流暢。

快速連結

你以為你有生產力但沒有

Email 讓現代人產生了一種忙碌的假象。

你有沒有碰過一種同事,作了一點雞毛蒜皮小事也要慎重其事的寫封 Email,抄送給老闆、老闆的老闆和全世界?Email 的低成本成為員工刷存在感的工具,彷彿回一堆信,就是認真工作的表現。

你有沒有跟一種客服合作過,在提出問題後,它每天會寄一封信給你,大意是說我們正調查中,有消息會盡快回覆?之後又過了好幾天,才得到確切更新。一共可能收了超過十封信,但其實真正的有用資訊只有一兩封。

以上這些為了宣揚但並未落實、或是修補本來不應存在問題的工作,在《狗屁工作》中有更精闢的描述,而Email 無形中助長了這些工作。

Email 和許多科技工具一樣,本意都是為了幫助人們生活過得更好,但隨著發展,漸漸長出自己的樣子。社會經濟學家 Thorstein Veblen 提出技術決定論(technological determinism),指的是技術會隨視需要自行演變和發展。

其他例子還有 Cookie,起初是用來讓網站能夠容易追蹤使用者瀏覽器的技術。但後來卻被廣告商發現能夠以此來挖掘出使用者喜好,投放對的廣告。

笨蛋,問題不是 Email,而是過動的蜂巢思維

作者開宗明義地指出,真正的問題不是 Email,而是 Email 和各種即時通訊平台所造成的過動蜂巢思維(Hyperactive Hive Mind)。

過動的蜂巢思維:以持續對話為核心的工作流。透過 Emai,傳遞沒有架構、沒有排定時間的訊息。換句話說,就是持續沒有結論、重點、行動方案的討論。

人們討厭欠債(沒回的信彷彿一種通訊債)、又渴望被認同的天性,助長我們深陷其中而無法自拔。研究指出,上班族平均每六分鐘檢查一次收件匣或即時通訊,每日處理的訊息高達一百二十六則。

4 大 Email 使用原則,用有限的專注力換取最高的產出

有問題的從來不是工具,而是如何使用。作者提出四大原則,用較少的時間換取更高品質的產出:

專注力資本原則:找到自己適合的工作時間

書中提出把專注力視為一項資本,優化員工為產品加值的工作流。身為員工,讓我想到找到適合的工作時間,就能善用珍貴的專注力。

每個人的工作節奏都不一樣,你知道自己的任務在什麼時候最適合進行嗎?以我為例,開始上班的第一個小時是我嘗試過後,覺得最適合進行各種與公司系統有關的任務,無論是提交申請或是跟催進度。

原因很簡單,那段時間許多同事還沒上班,因此比較不容易被打斷;加上上述的批次處理,能夠讓我把數項申請跟進度跟催一次做完。

到了第二個小時,同事陸續上班了,這時大家精神正好、腦袋也清醒,正好適合進行會議,做決策。最後到了下班前,已經精疲力盡,則可以將自己從任務中抽離,看看未來行事曆,考慮哪些要出席、哪些可以用電子信件溝通,整理一番後結束今天的工作。

被打斷後要再回來專注手邊事情很耗神,因此找到適合每個時段的任務,對於提高生產力非常有幫助。

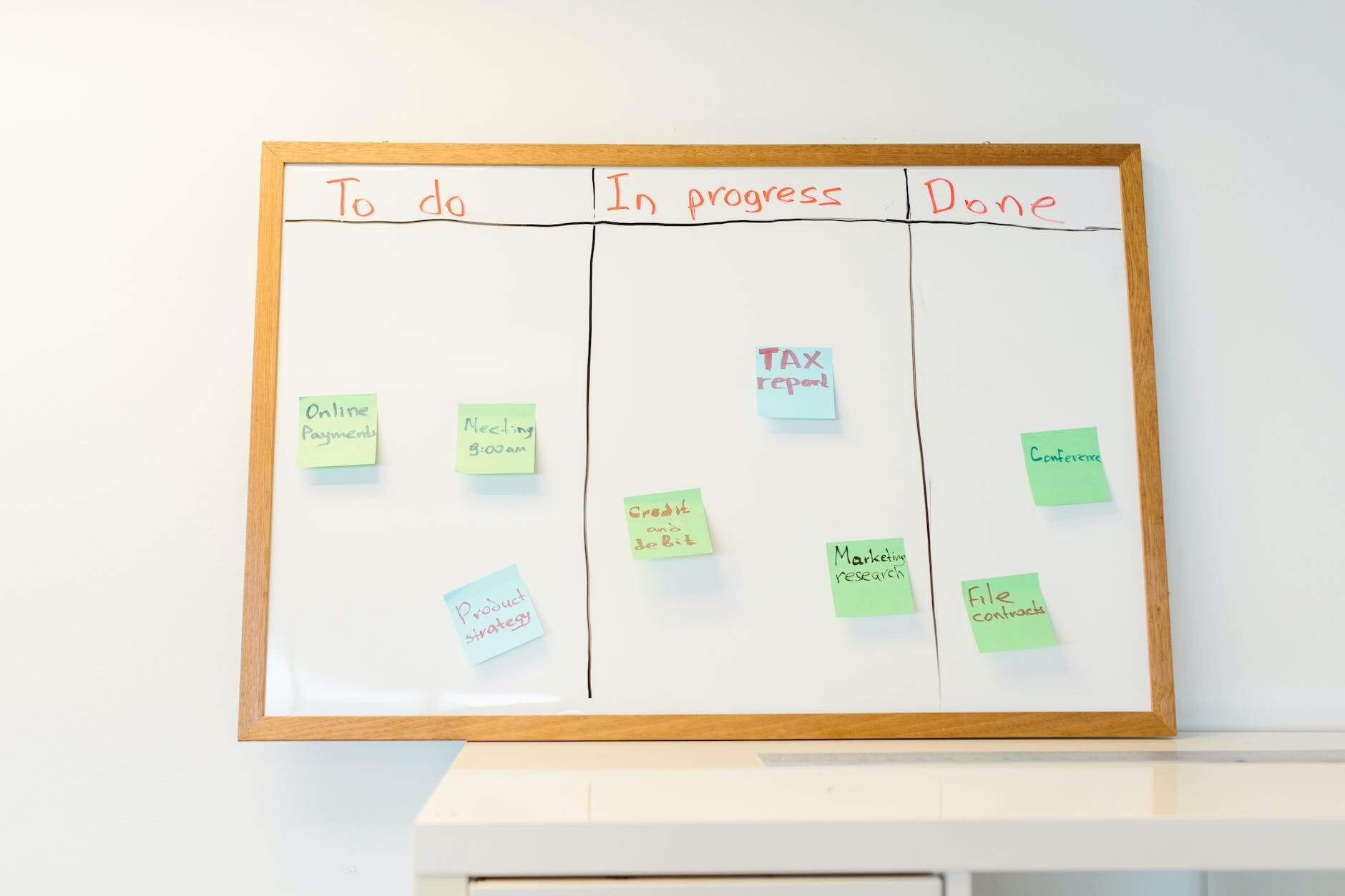

流程原則:看板

在生產流程中去除非必要的互動,減輕員工的額外干擾、專注在工作執行。看板工具在這時候幫上大忙,當需要詢問一項專案進度,不需要 Email 或者訊息來回,只要查看相關的看板,最新進度以及下一步一目了然。

協定原則:設定期待、界線

作者建議制訂何時與如何進行溝通的原則,事先的規劃有助於降低長期的成本。根據一項加州大學爾灣分校的研究指出,正在工作中的人一旦被打斷了,平均要花 23 分鐘的時間才能恢復投入原本手邊的工作。

很多人得了一種「看到新信一定要馬上看」、「有訊息一定要已讀」的毛病,無論本來在處理什麼工作,只要螢幕的右下角跳出通知,總忍不住想點開,於是就分心了。想想那 23 分鐘又可以處理好多事情呢!

其實我也經歷過這樣一段時間,最高紀錄一天有 11 個會,並且信一來就馬上讀、馬上回。曾經行事曆滿到老闆 1:1 時跟我說:Your calendar looks scary…那樣的生活持續數個月後,我開始偏頭痛,額頭變得緊繃,就好像一整天二十四小時都在皺眉頭一樣,還無法緩解,持續了一個禮拜才好。

之後學會定時收信以及和工作夥伴溝通,盡量不參加當天才通知的會議、設定不受訊息、信件打擾的專注時間,才逐漸抓回工作節奏。

專業化原則:分工專業化

作者認為職務分工應該更專業化,讓員工專責的工作少一些,工作品質將會高很多。如果你像我一樣是一位上班族,與其期待公司調整職務分工,調整自己的工作時段是更可行的方式。如果不能專業分工,至少讓時段分工。

我們身邊最有生產力的例子大概就是生產線了,總是日以計列的產出大量產品。仔細觀察,會發現生產線通常採用「批次處理」(batch)而不是隨時處理(ad-hoc)。

一間甜點店每天要大量生產甜點,不會讓一位師傅專做「一顆」蛋糕,從打蛋、處理麵團開始一路做到最後的裝飾,而會一次只做一項任務,同時生產出「多顆」蛋糕。

即使這些蛋糕都是同位師傅作的,但一次只專心做一項任務,比起從頭做到尾,對專注度和生產力的提升都有幫助。

我的實踐

除了上述套用作者建議的 4 個經驗,身為每日會收近百封信件的上班族,我還想跟你分享處理 Email 的 2 個技巧:

把「任務」導向轉為「人」導向

我們很習慣將工作事項視為任務導向,這很自然,對大部分的職能來說,完成專案就是工作,例如工程師作新功能開發專案、業務負責客戶軟體導入或是客服指導客戶作狀況排除。因此把任務作條列式紀錄,例如某某專案需要投入哪些資源。

但這樣做的缺點是一次只能處理一項任務。試想,如果一天當中有十件任務需要處理,除了認命的一一擊破,有沒有別的方法?

資料分析作久了,對於各式各樣的結構化資料總是比較敏感,這次也不例外。我開始思考能不能用不同的「維度」切入任務清單?就像零售業客戶會準備各種維度的客戶資料,像是性別、年齡、居住地、職業、收入等,希望我們能用不同維度分析,看出和選點最相關的洞見。

當然有,我們可以將信件「分門別類」。例如上系統、跑流程可以歸為一類,利用前述的「找到合適的時段進行不同任務」一次解決,這是依據信件「屬性」作分類。

此外,還能夠將信件以「人」作分類。譬如十封信件中,有三件跟某位合作夥伴有關,儘管性質不同,但總之都需要跟同個人討論才能往下進行。

這時就翻翻行事曆,看一下和夥伴下次開會時間,再評估時程,如果時間允許,不妨就等到開會時一次解決,省去另外約時間的麻煩。

本來需要回覆三封信件變成一場會議,效率大幅提升。

學會區分信件的優先順序

跑一趟醫院急診部,會發現病患手上都有不同顏色的手環,那是檢傷後的分類結果,紅色(舉例說明)代表最嚴重,黃色次之,綠色則無危險,優先順序可以往後,也可以自己走入診間。

急診室懂得分類病人,收信也要懂得分類。當需求進來時,先判斷有多緊急,能等嗎?如果不馬上處理會有什麼後果?

曾經有位同事一次接到來自兩個客戶的會議邀請,都很緊急,偏偏時間衝突了,衡量結果決定優先參加其中一個,原因很簡單:這是我們的最大客戶,貢獻了 30%的公司業績,要是處理的不好,掉了訂單,大家都遭殃。

有了這樣的分析,延後另一位客戶的邀請就變的理所當然,也不需要擔心其他同事抗議,因為誰都明白最大客戶的重要性。

延伸閱讀:7 個提升效率的工作方法

後記

當 Email 的便利被誤解成效率,工作就會淪為過動式溝通的犧牲品。你的忙碌是來自於過動的蜂巢思維,還是真正的工作?

善用以上這六個 Email 使用原則和技巧,幫助我們避免電子信箱的暴政,創造更平靜、更高品質的工作。